杨兆年||故街旧景

2025-08-29 来自: 丝路国际传媒网

出了蓝田县城,向东北行三公里,便是远近闻名的杨坡头村。我就出生在村子的中街,在这里生活了二十多个春秋。

杨坡头村原属李后乡,撤乡并镇后划归三里镇。它南与贾沟村的刘独庄、齐王庙接壤,北邻秦家寨村的费家新庄,东依白马河,西隔白牛河谷,与魏家沟的八里庙相望。全村五个村民小组,369户,1360人。

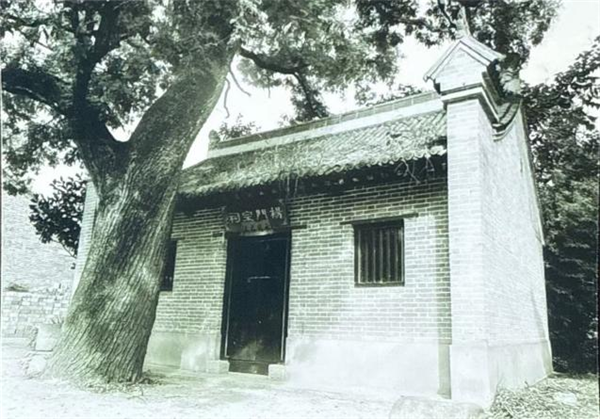

杨坡头村老大队部

七十年代以前,全村四个生产队,分驻在四条街道上——前街、中街、后街、西街,错落有序、整洁平坦,为历史自然形成。后来,随着生产生活条件日渐改善,多数村民陆续在村前、村后及村西的公路两侧盖起新房,老街道里便没剩几户人家了。虽说房屋已有些破旧,却依旧保留着原来的模样。每次回村,一踏入老街道,儿时的片段、乡邻们聚居时的生活场景便会不由自主地浮现在眼前,总让人忍不住驻足,思绪翻涌。

我的老宅就在中街,村民习惯叫“街当中〞。

杨坡头中街

中街,西起石头坡坡的刘家祠堂,东至大涝池边杨家祠堂。整条街道分上下两排,南北人家门对门。街中心原有一条小渠,渠边栽了不少树木。后来为了方便群众出行,重新整修了街道。外队的村民要来中街,大多会抄近路,穿过杨国正与刘生民两家中间的那条巷道。

解放初期,村里的初小就设在中街一户名叫刘恒年的大户人家的厅房和马房里。我们这一代人的小学一二三年级,便是在这里度过的;到了四五六年级,才去村东半沟的学士庵,完成初级教育阶段的学业。

街东头和小学旁边各有一眼供村上人生活用的水井,据说都深达十八丈(60米),水质清冽甘醇。那时,人们常常天不亮就提着水桶去井边排队。记得小学旁边的那眼井,因井太深,且井筒中段还留着一块打井时未取尽的石板,水桶下放与上提都颇受影响,稍不留意就会掉进水井里。小时候一提起到井上搅水,心里就直打鼓,尤其是手扶辘轳往井里放水桶的瞬间,如今回想起来,那份紧张感仍清晰可辨。

街东头的大涝池,是全村最大的池塘,也是当年村里一道鲜活的风景线,更是大人小孩的活动中心。清晨,妇女们端着铁盆、木板来到池边洗衣,“梆、梆、梆”的棒槌声与说笑声响成一片,热闹非凡;傍晚,放学的孩子们围着涝池奔跑嬉闹,劳作了一天的村民也会来池边洗漱乘凉、散步闲谈。更重要的是,这涝池还承担着二三队的蓄水排涝之责,亦是牲畜的饮用水源。

大涝池旁的老槐树,已有数上百岁树龄,树干粗壮得要两三个人手拉手才能合抱。皲裂的树皮里,藏着岁月的风雨沧桑,也承载着一代又一代杨坡头人的乡愁与记忆。

坐落在大槐树下的杨家祠堂,历史悠久,沉淀着古老的文明。据说早在元末,杨氏族人从山西省洪洞县迁来后便修建了它。这里不仅是杨氏家族祭祀祖先、传承家风家教、凝聚宗亲情感的重要场所与历史载体,更见证了村子的生活百态与时代变迁,是刻着家乡印记的“活化石”。

杨家老祠堂

站在中街的老街道上,让人怀念的还有当年的邻里情——这条不足300米的街上,住着张、杨、刘、程四姓,85户,280人。虽姓氏不同、迁来的时间各异,却总能互帮互助、彼此扶持,不歧视、不排外,和睦相处得亲如一家。

杨坡头中街老街道

望着老街上陈旧的房屋、整修后的老祠堂、老槐树虬劲的枝丫,还有大涝池残存的痕迹,仿佛在触摸一段沉甸甸的时光。这里有我们的祖宗,有我们的童年,藏着一代代人的生活印记。风一吹过,仿佛都能听见过去的故事,这种与历史隔空对话的感觉,总让人心里泛起无限感慨。

杨兆年 陕西省蓝田县人,原蓝田县驻北京办事处主任,蓝田县财政局副局长、党组成员,现任陕西省蓝田华胥文化研究会执行会长,陕西省城乡文化交流发展促进会顾问。